Ayunan sekop dari tangan Rizki Paputungan (32) tak berhenti, meski peluh terus bercucuran. Mulut dan hidungnya dililiti seutas kain. Debu halus beterbangan setiap sekopnya beraksi.

Siang itu Rizki bertugas mengeluarkan batu gamping yang telah dibakar dari bagian bawah mulut tungku pembakaran. Sementara, rekannya Domo Ulod (36) tengah sibuk mendekatkan pecahan batu ke mulut bagian atas tungku yang menyerupai sumur berdiameter sekitar tiga meter, dengan kedalaman hingga empat meter.

Tak jauh dari lokasi tungku, ada Utan Paputungan (26) dengan tugasnya mengumpulkan batu yang baru dipecahkan, lantas dibawa ke dekat tungku.

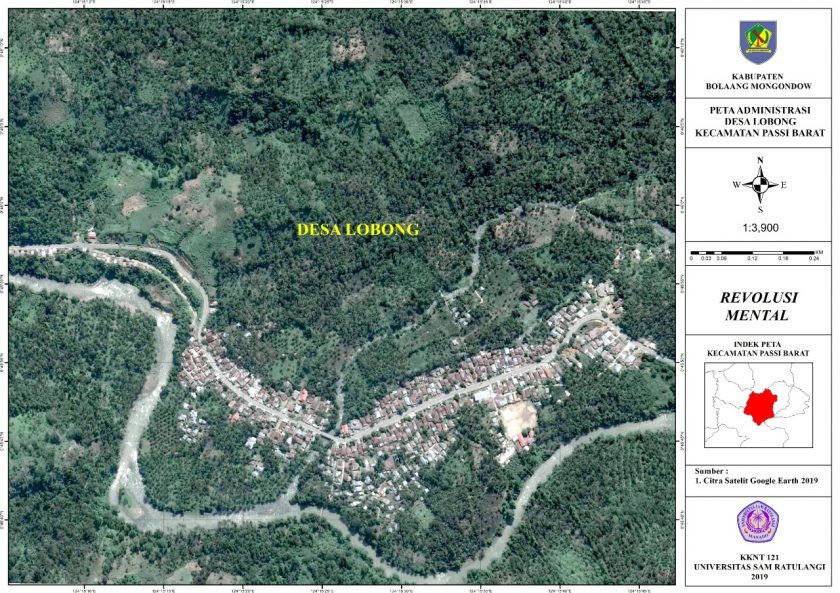

Rizki, Domo dan Utan adalah sebagian kecil dari warga Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow yang mayoritas bekerja sebagai petambang batu gamping tradisional.

Belum sebulan mereka kembali bergumul dengan riuh suara bebatuan yang dipecah. Pandemi memaksa mereka tak menambang. Semenjak wabah Covid-19 menyasar hingga ke daerah pada medio Maret 2020 lalu, para petambang tradisional batu kapur ini juga diimbau untuk membatasi aktifitas di luar rumah. Kalaupun tetap memproduksi, pembatasan akses keluar masuk daerah juga menjadi kendala karena tak ada pembeli kapur yang mayoritas berasal dari luar daerah.

Memang, selain dikenal sebagai sentra produksi nanas dengan varietas unggul, Lobong juga dikaruniai sumber daya alam berupa batu gamping. Secara umum, di Kecamatan Passi Barat terdapat sekitar 950 hektar kawasan karst atau bukit yang mengandung batuan gamping. Luasan itu tersebar di Desa Lobong, Poyuyanan, Muntoi dan Inuai. Tapi yang eksis memproduksi kapur hanya di Lobong. Konon, profesi ini sudah digeluti turun-temurun sebagian warga Lobong sejak 1960-an.

Awalnya, masyarakat terdahulu memproduksi kapur dengan membuat para-para (rak) dari besi. Tapi produksinya hanya sedikit. Batuan yang dibakar masih sangat terbatas. Para-para besi juga tidak bertahan untuk waktu yang lama. Besi tak tahan jika dipanaskan dalam suhu tinggi. Sampai kemudian datang para pekerja dari Jawa untuk proyek pembuatan jalan AKD yang melintasi desa itu sekitar tahun 1960.

Para pekerja itulah yang mengenalkan proses pembakaran gamping dengan sistem tungku. Mereka menyebutnya cubluk. Dan pola itu diterapkan hingga sekarang.

Sistem kerja mereka berkelompok, terdiri dari tiga hingga empat orang dengan sistem kerja borongan. Upahnya, Rp1,5 juta per tungku, untuk proses sejak awal pengambilan batu hingga menghasilkan produk akhir berupa serbuk kapur yang dipacking dalam karung siap dipasarkan.

Sekali tungku menyala, mereka bisa menghasilkan 1000 hingga 1500 karung kapur. Per karung kapur biasanya dijual seharga Rp14 ribu hingga Rp17.500. Meski begitu, upah yang didapat Rizki dan kawan-kawannya terbilang sangat minim. Bahkan, kadang mereka rugi. Pasalnya, proses pengolahan batuan gamping hingga akhirnya menjadi kapur sangat bergantung pada cuaca.

Normalnya, proses pembakaran membutuhkan waktu selama dua hari atau sekitar 48 jam. Selama proses pembakaran, api tak boleh padam. Tak boleh juga terlalu besar. Panasnya harus stabil.

Dari cerita Domo, proses produksi kapur ini tidaklah mudah. Dan tentunya, bukan tak berisiko, sejak dari proses pengambilan material batuan gamping. Mereka tidak menggunakan bahan peledak. Batu berukuran raksasa terlebih dahulu dibakar dengan menggunakan ban mobil bekas agar mudah dipecah menjadi ukuran kecil.

Pecahan batu itu kemudian dimasukkan ke dalam tungku, lalu dibakar. Proses memasukkan ke dalam tungku tidak sembarang, tetapi harus ditata sedemikian rupa, mulai dari dasar tungku ditumpuk ke atas mengitari dinding. Batu ditata juga tak boleh terlalu rapat agar saat proses pembakaran, api dari bawah bisa rata hingga ke batu paling atas.

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Gamping”]

Risiko keselamatan

Mereka yang bekerja menyusun batu itu tanpa pengaman keselamatan. Bahayanya, batu-batu dengan berbagai bentuk dan ukuran sewaktu-waktu bisa runtuh. Bila salah satu batu ini lepas atau anjlok, bisa mengubur orang yang sedang bekerja di dalam tungku.

Setelah batu-batu masuk dan tertata dengan baik, selanjutnya adalah proses pembakaran selama kurang lebih dua hari. Pembakaran memakai bahan bakar kayu atau pelepah kelapa. Kayu-kayu atau pelepah kelapa itu dibeli dari warga juga. Sekali pembakaran, butuh sekitar 800-an ujung pelepah kelapa atau 200-an batang kayu.

Diakhir proses pembakaran, bara api akan mencapai tumpukan paling atas. Itu pertanda kalau batu gamping sudah matang. Tapi jangan senang dulu. Batu yang selesai dibakar masih membutuhkan waktu satu hingga dua hari untuk proses pendinginan. Di fase ini para pekerja masih memerlukan waktu tambahan satu hingga dua hari lagi untuk proses pendinginan. Setelah dingin, kemudian tahap pembongkaran dimulai.

Batu yang selesai dibakar dan dikeluarkan dari tungku kemudian disiram dengan air. Proses penyiraman ini dilakukan dengan teknik khusus untuk mendapatkan hasil kapur yang bagus. Untuk seluruh proses itu, para pekerja ini sama sekali tidak melengkapi diri dengan alat pengaman.

Selain keselamatan kerja, dampak lain yang mengancam para petambang batu kapur adalah soal kesehatan. Para pekerja kerap menghirup udara bekas pembakaran batu kapur yang mengandung carbon monoksida (CO) serta partikel debu.

Ketika seseorang terlalu sering menghirup gas CO maka hemoglobin (hb) darahnya akan berikatan dengan gas CO dibandingkan dengan oksigennya. Akibatnya, darah yang dialirkan ke tubuh mengangkut gas CO di seluruh tubuh dan bisa membahayakan kesehatan jika terus menerus menghirup gas CO. Ancaman lainnya adalah penyakit seperti ISPA, gangguan mata, serta iritasi kulit.

Pemerintah perlu menelorkan solusi untuk mendorong serta menekankan kesadaran masyarakat akan dampak buruk bagi kesehatan mereka melalui sosialisasi lingkungan hidup dan program keselamatan (K-3).

Pemerintah Kabupaten Bolmong bukan tidak pernah melakukan imbauan soal K-3 ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bolmong, Ramlah Dilapanga menuturkan, pihaknya sudah pernah menyampaikan imbauan lewat pemerintah desa soal keselamatan para pekerja. yang menyasar pekerja pada usaha mikro, kecil dan menengah. Apalagi perusahaan berskala besar. Itu hukumnya wajib. Tapi, ia juga mengakui. Bagi pelaku usaha kecil, jelas terkendala biaya untuk pengadaan perlengkapan keamanan.

“Memang untuk perlengkapan kesehatan dan keamanan bagi para pekerja itu harus diadakan sendiri. Itu ketentuannya,” kata Ramlah, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 24 Agustus 2020.

Disnaker bisa saja memberikan bantuan. Tapi menurut Ramlah, harus dalam bentuk kelompok. Misal peralatan pertukangan, perbengkelan, memasak, menjahit, dan bantuan lainnya. Termasuk, para pekerja tambang batu kapur. Bisa mengusulkan bantuan berupa peralatan kerja.

“Kami bisa berikan bantuan. Silakan mengusulkan. Tapi harus buat kelompok,” ungkap Ramlah.

Terjepit kapur dari Gorontalo

Persoalan seakan tak berujung, bukan hanya soal K-3. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang saban hari meningkat, para pengusaha pengepul kapur di Lobong memilih mendatangkan stok kapur dari Provinsi Gorontalo. Masalahnya, pasokan kapur dalam jumlah besar dari Gorontalo itu dijual dengan harga relatif lebih murah dari harga kapur lokal. Imbasnya, penjualan kapur Lobong menurun. Masyarakat khususnya petambang kapur Lobong menilai, kehadiran pasokan kapur dari Gorontalo hanya merusak pasaran.

“Harga kapur semakin hancur. Sementara untuk memproduksi batu kapur perlu biaya besar terutama kayu sebagai bahan bakarnya. Kalau begini caranya, usaha kami bisa mati padahal usaha batu kapur merupakan penghasilan utama kami, dan pekerjaan ini sudah turun temurun dari para pendahulu kami,” kata Amir Mokoginta (52), yang mengaku menggeluti profesi sebagai petambang kapur sejak kecil.

Ia berharap, adanya intervensi pemerintah dalam hal mengatur ataupun menyediakan pasar untuk produk kapur lokal. Misal, mengarahkan perusahaan-perusahaan tambang emas khususnya di wilayah Bolmong untuk membeli kapur produksi asli Lobong.

“Pemerintah mungkin bisa mengarahkan perusahaan seperti JRBM (sebuah perusahaan tambang di wilayah Bolmong) untuk membeli kapur Lobong. Atau minimal setengahnya beli dari luar dan setengah lagi dari kami. Lihat stok kami masih banyak. Belakangan kami hanya kebagian pembeli yang berskala kecil. Misalnya petani untuk kebutuhan pupuk tanaman,” harapnya.

Sangadi (Kepala Desa) Lobong, Rifai Mokoginta menyebutkan, selain nanas, juga ada batu kapur yang menjadi potensi andalan di desa yang ia pimpin. Setidaknya ada 30 tungku pembakaran batu kapur yang saat ini aktif beroperasi. Rata-rata dikelola oleh warga setempat. Sehingga, Sangadi yang baru menjabat selama tujuh bulan itu berencana akan mengelola kapur lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga kedepan, produksi kapur di Lobong bisa lebih terarah dan terkoordinir dengan baik.

“Termasuk soal adanya pasokan kapur dari luar itu akan kami tertibkan. Kedepan, kapur dan nanas akan kita jadikan produk andalan Desa Lobong,” ujar Rifai, saat ditemui di kediamaannya, Rabu 26 Agustus 2020.

Saat ini, Rifai berharap, peran semua pihak termasuk konsumen kapur khususnya di wilayah BMR untuk selektif dalam membeli. Sebaiknya, kata Rifai, tanya dengan jelas apakah kapur yang akan dibeli itu benar-benar produk asli Lobong. Apalagi, menurut dia, jika dibandingkan kapur Lobong dengan yang dari luar, kualitas kapur Lobong lebih bagus.

“Kedepan, kemasan batu kapur Lobong akan diberi label, agar punya nama brand dan bisa menjadi trade mark pasar,” tandasnya.

Ingar bingar dan suka cita para petambang gamping di Lobong kian terancam. Mereka kalah dengan pabrik-pabrik luar yang sudah menggunakan peralatan modern dan serba mesin serta sistem pembakaran canggih. Hanya satu semangat mereka, keluarganya perlu makan, dan selama bukit karst masih bisa ditambang mereka akan terus bertahan hidup.