Penulis: Zulfakriza Z., Institut Teknologi Bandung

ZONAUTARA.com– Ahad, 26 Desember 2004, pukul 07:58:53 WIB, gempa berkekuatan 9,1 skala magnitudo (Mw) mengguncang lepas pantai barat Aceh. Gempa yang berasal dari kedalaman 30 kilometer di bawah laut itu memicu tsunami yang memporak-porandakan wilayah Aceh.

Penelitian terbaru pada 2021 menemukan bahwa kekuatan gempa Aceh bahkan sebenarnya lebih besar, yaitu 9,2 Mw. Angka ini diperoleh setelah para peneliti menghitung ulang data tsunami menggunakan Green’s Function-metode matematika untuk menganalisis bagaimana gelombang tsunami terbentuk dan menyebar, sehingga memberikan estimasi lebih akurat tentang kekuatan gempa.

United States Geological Survey atau USGS mencatat gempa besar tersebut diikuti 2.050 gempa susulan selama 26 Desember 2004 – 26 Februari 2005.

Imbas gempa dan tsunami Aceh 2004 tidak hanya melanda negeri Serambi Makkah, tetapi juga menyapu pantai-pantai negara lain di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan bahkan Afrika. Secara keseluruhan, lebih dari 227.000 jiwa meninggal, dengan sekitar 167.000 korban jiwa di Aceh.

Gempa dan Tsunami Aceh 2004 tercatat sebagai salah satu bencana alam terparah dalam sejarah. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam, sekaligus menjadi alarm pengingat urgensi mitigasi bencana.

Peta tektonik, zona megathrust, dan seismic gap

Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana karena berada di daerah yang sangat aktif secara tektonik. Negara ini terletak di pertemuan empat lempeng tektonik utama: Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina—yang terus bergerak dan saling bertabrakan.

Tumbukan antara lempeng-lempeng berpotensi memicu gempa besar, khususnya di wilayah barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda, Maluku, Papua, dan Sulawesi.

Peristiwa di Aceh pada 2004, gempa hebat terjadi akibat pergeseran dua lempeng tektonik di Samudra Hindia yang menyebabkan patahan naik (thrust fault). Panjang patahan mencapai 500 kilometer, atau kira-kira jarak dari Jakarta ke Yogyakarta, dengan lebar sekitar 150 kilometer. Fenomena ini dikenal dengan istilah ‘gempa megathrust’. Pergeseran lempeng di sepanjang patahan ini mencapai lebih dari 20 meter, sehingga menciptakan energi luar biasa yang memicu gelombang tsunami setinggi 35 meter atau setara dengan tinggi gedung 10 lantai.

Selain gempa dan tsunami, pergerakan lempeng juga bisa memicu aktivitas gunung berapi. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang menjadikannya sebagai bagian dari Cincin Api Pasifik-wilayah dengan konsentrasi jumlah gunung berapi dan aktivitas seismik tertinggi di dunia.

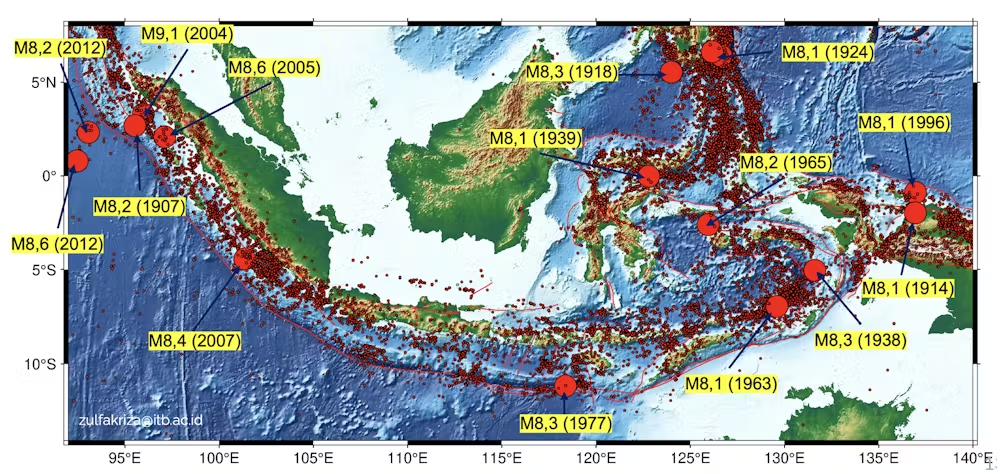

Sejak 1900 sampai 2023, Indonesia telah mengalami 14.820 kejadian gempa dengan kekuatan di atas 5 Mw. Dari jumlah tersebut, 15 kejadian di antaranya adalah gempa dengan berskala di atas 8 Mw, seperti Gempa Aceh 2004. Beberapa gempa besar lainnya, seperti di Sumba (1977), Biak (1996), Nias (2005) dan Bengkulu (2007), juga memicu tsunami yang menyebabkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang sangat besar.

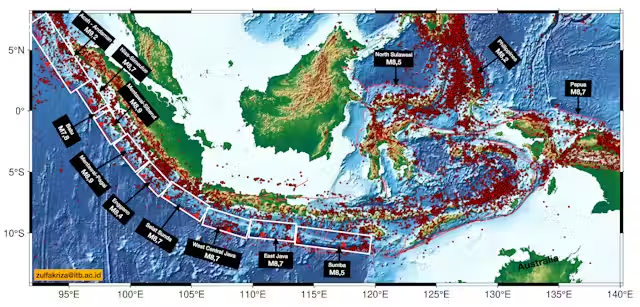

Indonesia juga memiliki beberapa zona megathrust, yaitu area di sepanjang pertemuan lempeng tektonik yang berpotensi menghasilkan gempa besar, seperti yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Terdapat 13 zona megathrust di sekitar perairan laut barat Sumatera, selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, utara Sulawesi, Halmahera dan Papua. Zona-zona ini berisiko memicu gempa dengan kekuatan antara 7,8 hingga 9,2 Mw yang berpotensi menghasilkan guncangan sangat besar dan bisa memicu tsunami.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, beberapa zona megathrust di Indonesia telah aktif melepaskan energi gempa. Sejumlah gempa besar tercatat berasal dari zona ini, seperti Gempa Biak (1996), Gempa Banyuwangi (1994), Gempa Aceh (2004), Gempa Nias (2005), Gempa Pangandaran (2006), dan Gempa Bengkulu (2007).

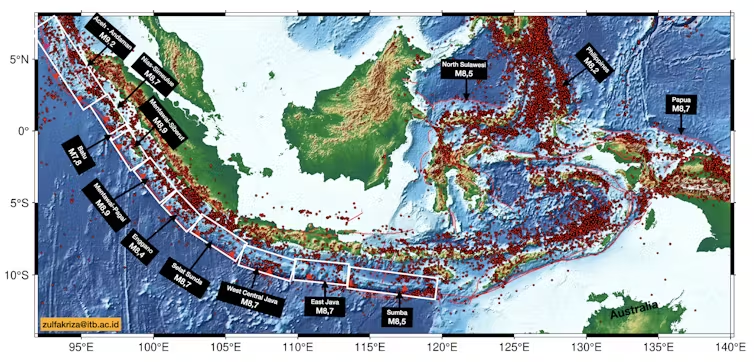

Namun, jika kita melihat data gempa selama 123 tahun terakhir, ada beberapa area di sepanjang zona megathrust yang jarang mengalami gempa besar. Hal ini disebabkan karena pergerakan lempeng di daerah tersebut tertahan dan mengakibatkan tekanan tektonik terus terakumulasi. Zona-zona dengan energi tertahan tanpa pelepasan yang signifikan, berpotensi tinggi memicu gempa besar di masa depan. Dalam geologi, fenomena ini disebut seismic gap atau celah seismik.

Salah satu contoh seismic gap terdapat di zona megathrust bagian barat dan timur Pulau Jawa. Di zona subduksi barat Jawa, misalnya, pergerakan lempeng yang tertahan atau disebut slip deficit—tercatat mencapai 40-60 mm per tahun. Artinya, setiap tahun, energi yang tertahan semakin besar. Jika suatu saat zona ini melepaskan energi tersebut, maka gempa besar akan terjadi dan mungkin juga memicu tsunami.

Perkembangan riset bencana

Kondisi geografis Indonesia yang sangat rawan bencana membuat banyak peneliti dari berbagai penjuru dunia datang untuk mempelajari katastrofe negeri ini, terutama setelah Tsunami Aceh 2004. Berdasarkan data platform Google Scholar, terdapat lebih dari seribu makalah ilmiah seputar gempa dan tsunami Indonesia yang telah terbit sejak 2005 hingga 2024.

Penelitian-penelitian ini sangat membantu pemahaman kita seputar sumber dan pola gempa di Indonesia. Riset tentang Tsunami Palu dan Selat Sunda pada 2018, misalnya, menjadi catatan yang sangat penting. Kedua kejadian tsunami ini tidak disebabkan oleh gempa secara langsung. Tsunami Palu dipicu oleh longsor bawah laut akibat gempa 7,5 Mw pada 28 September 2018. Sementara itu, kejadian Tsunami Selat Sunda dipicu oleh runtuhan sisi dinding Gunung Anak Krakatau (volcanic flank failures).

Peneliti dalam negeri juga tidak ketinggalan mengkaji sumber-sumber gempa besar dan gempa susulan (rangkaian gempa setelah gempa besar). Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai Gempa Lombok 2018 dan Gempa Cianjur 2022. Analisis terhadap gempa-gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama memberikan gambaran tentang pola seismisitas yang dapat dijadikan acuan mempelajari sumber dan mekanisme gempa serta mitigasi dan pengurangan risiko yang terjadi akibat gempa.

Melalui Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS)-jaringan seismik yang dikelola BMKG, ruang kolaborasi riset kegempaan di Indonesia terus berkembang.

Hingga 2024, sistem ini telah memiliki 521 stasiun seismik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendeteksi gempa dengan cepat. Dengan data dari stasiun seismik tersebut, BMKG bisa lebih cepat memberikan informasi parameter gempa kepada masyarakat, terutama peringatan dini tsunami, yang bisa terjadi setelah gempa besar.

Mitigasi butuh kolaborasi

Para ilmuwan terus mempelajari pergerakan kerak bumi. Namun, sampai saat ini, kejadian gempa atau tsunami belum dapat terprediksi secara pasti. Untuk itu, langkah penting yang dapat dilakukan adalah melakukan mitigasi dan mengurangi risiko yang dapat timbul karena bencana tersebut.

Selain memahami sumber dan pola gempa, mitigasi bencana mencakup berbagai hal, termasuk edukasi masyarakat hingga penerapan konstruksi bangunan yang tahan gempa. Semua upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Tiga tahun setelah Tsunami Aceh, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur berbagai upaya mengurangi risiko bencana, termasuk mitigasi. Jika mengacu pada undang-undang ini, maka prinsip utama dalam penanggulangan bencana adalah koordinasi dan keterpaduan antar berbagai pihak atau pentahelix. Koordinasi pentahelix melibatkan lima elemen penting: pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Setiap elemen memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah bertugas sebagai regulator, media berperan menyebarluaskan informasi, dunia usaha memberikan dukungan finansial dan teknologi, masyarakat bertindak sebagai pelaksana di lapangan, sementara akademisi dan pakar berfokus pada konsepsi serta inovasi.

Kolaborasi antar elemen adalah kunci keberhasilan mitigasi bencana. Mungkin ini dianggap klise, tapi kenyataannya tanpa kerja sama yang solid, upaya mitigasi tidak akan efektif.

Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah menghilangkan ego sektoral yang sering kali menghambat. Contoh sederhananya adalah keengganan berbagi data dan informasi antar lembaga. Padahal, ini penting untuk memperkuat penelitian dan mitigasi kegempaan di Indonesia.

Pada akhirnya, pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab bersama. Penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga menjadi elemen esensial dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Zulfakriza Z., Associate Professor, Global Geophysics Research Group, Institut Teknologi Bandung

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.